jueves, 29 de marzo de 2012

Juegos para preparar el temario de 2º de bachillerato.

Os voy a dejar algunos recursos para preparar los contenidos de todo el curso. En primer lugar, os dejo una utilidad que publica un profesor llamado Alberto Fernández Garrido (pincha en el enlace y se descarga un Power Point directamente en tu ordenador):

320 test de Economía de la Empresa.

Y aquí una batería de test de Fernándo Mur:

Test de Ecomur.

Y por último, un juego llamado ¿Quieres ser millonario?:

Quién quiere ser millonario Economía de la Empresa.

Podéis hacer todos los ejercicios menos los correspondientes al tema 12, o sea que todas las preguntas que hablen de selección de inversiones, Pay Back, VAN, TIR o Periodo Medio de Maduración, las podéis pasar de largo.

No perdáis de vista esta entrada porque os puede servir para preparar la Prueba de Acceso a la Universidad más adelante.

Felices vacaciones. Y si vais a salir en coche, tened cuidado en la carretera:

320 test de Economía de la Empresa.

Y aquí una batería de test de Fernándo Mur:

Test de Ecomur.

Y por último, un juego llamado ¿Quieres ser millonario?:

Quién quiere ser millonario Economía de la Empresa.

Podéis hacer todos los ejercicios menos los correspondientes al tema 12, o sea que todas las preguntas que hablen de selección de inversiones, Pay Back, VAN, TIR o Periodo Medio de Maduración, las podéis pasar de largo.

No perdáis de vista esta entrada porque os puede servir para preparar la Prueba de Acceso a la Universidad más adelante.

Felices vacaciones. Y si vais a salir en coche, tened cuidado en la carretera:

miércoles, 28 de marzo de 2012

Las faltas de ortografía en la P.A.U.

El otro día preguntabais si las faltas de ortografía bajan nota en todas las asignaturas. Os dejo a continuación una nota que publicó la Universidad Carlos III el curso pasado recordando que la propiedad del vocabulario, las faltas de ortografía y acentuación e incluso la presentación, serán tenidas en cuanta EN TODAS LAS PRUEBAS. No he encontrado la nota de este año, pero no creo que el criterio haya cambiado. Lo puedes leer aquí:

Nota corrección exámenes

Nota corrección exámenes

martes, 27 de marzo de 2012

1º. Test para practicar el tema 7 y 8.

Como en cada tema, os dejo el enlace a varios test para practicar el contenido estudiado en los temas 7 y 8:

En Ecobachillerato:

Las magnitudes Nacionales en Ecobachillerato.

La intervención del Estado en la economía.

En Ecomur:

Las magnitudes nacionales en Ecomur.

En Ecobachillerato:

Las magnitudes Nacionales en Ecobachillerato.

La intervención del Estado en la economía.

En Ecomur:

Las magnitudes nacionales en Ecomur.

lunes, 26 de marzo de 2012

jueves, 22 de marzo de 2012

1º. Glosario de términos en inglés del tema 8.

Gross Domestic Product (GDP) - Producto interior bruto (PIB).

Production - Producción.

Income - Renta, ingresos.

Expenditure - Gasto.

Do it yourself - Hecho por ti mismo.

Ilegal activities - Actividades ilegales.

Depreciation - Depreciación.

Consumption - Consumo.

Investment - Inversión.

Government speding - Gasto público.

Exports - Exportaciones.

Imports - Importaciones.

Deflator - Deflactor.

Volunteer work - Trabajo voluntario (gratuito).

Inflation - Inflación.

Saving- Ahorro.

Production - Producción.

Income - Renta, ingresos.

Expenditure - Gasto.

Do it yourself - Hecho por ti mismo.

Ilegal activities - Actividades ilegales.

Depreciation - Depreciación.

Consumption - Consumo.

Investment - Inversión.

Government speding - Gasto público.

Exports - Exportaciones.

Imports - Importaciones.

Deflator - Deflactor.

Volunteer work - Trabajo voluntario (gratuito).

Inflation - Inflación.

Saving- Ahorro.

miércoles, 14 de marzo de 2012

1º. Últimos datos macroeconómicos.

Os incluyo a continuación las notas de prensa que publica el INE con los últimos datos publicados de:

PIB:

http://www.ine.es/prensa/

PIB:

http://www.ine.es/prensa/

IPC (inflación):

Y desempleo:

martes, 13 de marzo de 2012

2º. Más información sobre el Derecho de Suscripción Preferente.

Aquí os dejo el enlace a una interesante ficha que amplía la información que tenemos sobre los derechos de suscripción preferente:

Si os interesa, en la página de la Comisión Nacional para el Mercado de Valores tenéis más guías informativas sobre estos y otros temas: CNMV.

domingo, 11 de marzo de 2012

2º. Para mis alumnos amantes del fútbol... teoría X e Y.

Hoy he leído en un blog de otro profe de economía el resumen de un curioso libro sobre liderazgo llamado "Mourinho versus Guardiola", en que identifica ambas formas de entender el fútbol con las teorías X e Y de Mc Gregor. Pero es un libro de gestión de empresas, no de fútbol.¡Curioso!

|

| Procedencia de la imagen. |

sábado, 10 de marzo de 2012

2º. Unidades estratégicas de negocio.

Las grandes multinacionales tienen muchas ventajas, sobre todo derivadas del aprovechamiento de las economías de escala. Pero en ocasiones su dimensión les hace perder flexibilidad y reflejos, lo que les impide reaccionar rápidamente ante los cambios en el mercado, por lo que se encuentran en desventaja respecto a pequeñas y medianas empresas. Para evitar estos inconvenientes, General Electric adoptó en 1971 un nuevo tipo de organización empresarial, las Unidades Estratégicas de Negocio, en un esfuerzo por encontrar lo pequeño dentro de lo grande. Se trata de crear grupos, dentro de la Unidad Empresarial, compuestos por un producto o productos muy concretos y dirigidos a un mercado muy delimitado, con un directivo al frente, que tiene la responsabilidad de integrar todas las funciones, y que adopta una estrategia frente a uno o varios competidores identificables. Gráficamente:

Para leer más sobre el tema, pincha aquí.

Para leer más sobre el tema, pincha aquí.

viernes, 9 de marzo de 2012

La pirámide de Maslow.

Según la teoría de Maslow, lo que motiva al hombre es cubrir sucesivamente las necesidades de ésta pirámide. Por eso, según van estando cubiertas, las empresas orientan sus campañas publicitarias a cubrir otras necesidades superiores. No bebemos Coca-cola para calmar la sed, sino para ser aceptados por el grupo de amigos. No compramos un Ferrari sólo para trasladarnos, sino para alcanzar prestigio social. Pero la teoría es del año 1943, y hoy en día se pone en duda: en las sociedades occidentales, al tener aseguradas casi todas de las necesidades, en ocasiones para satisfacer necesidades más elevadas se ponen en riesgo las necesidades primarias. Dos ejemplos: por las de reconocimiento se ponen en riesgo las necesidades fisiológicas (anorexia, tabaco y alcohol); por las de autorealización se ponen en riesgo las de seguridad (conductas de riesgo).

jueves, 8 de marzo de 2012

8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora.

Creo que este debe ser el chiste más difundido en estos días, pero es tán acertado... hay un dicho que dice: "Madre trabajadora es una expresión redundante".

miércoles, 7 de marzo de 2012

martes, 6 de marzo de 2012

2º. Qué es el apalancamiento.

Hoy he leído en El Blog Salmón un artículo (que aunque es antiguo no ha perdido interés) que explica que es el apalancamiento financiero. Por su interés lo reproduzco aquí:

Muchas veces se lee en economía que una operación se ha hecho con apalancamiento y alguna persona puede pensar que está hablando de un robo forzando una puerta con una barra de hierro, pero nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a explicar qué es el apalancamiento financiero y que ventajas e inconvenientes tiene en nuestra sección de Conceptos de Economía.

El apalancamiento financiero es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. Tan sencillo como eso. Es decir, en lugar de realizar una operación con fondos propios, se hará con fondos propios y un crédito. La principal ventaja es que se puede multiplicar la rentabilidad y el principal inconveniente es que la operación no salga bien y se acabe siendo insolvente.

Pongamos un ejemplo numérico que será más claro. Imaginemos que queremos realizar una operación en bolsa, y nos gastamos 1 millón de euros en acciones. Al cabo de un año las acciones valen 1,5 millones de euros y las vendemos. Hemos obtenido una rentabilidad del 50%.

¿Qué ocurre si realizamos la operación con cierto apalancamiento financiero? Imaginemos pues que ponemos 200.000 euros y un banco (o varios, en un crédito sindicado) nos presta 800.000 euros a un tipo de interés del 10% anual. Al cabo de un año las acciones valen 1,5 millones de euros y vendemos. ¿Cuánto hemos ganado? Primero, debemos pagar 80.000 euros de intereses. Y luego debemos devolver los 800.000 euros que nos prestaron. Es decir, ganamos 1,5 millones menos 880.000 euros menos 200.000 euros iniciales, total 420.000 euros. Menos que antes, ¿no? Sí, pero en realidad nuestro capital inicial eran 200.000 euros, y hemos ganado 420.000 euros, es decir, un 210%. ¡La rentabilidad se ha multiplicado!

Ahora bien, también existen los riesgos. Imaginemos que al cabo del año las acciones no valen 1,5 millones de euros sino 900.000 euros. En el caso en que no haya apalancamiento hemos perdido 100.000 euros. En el caso con apalancamiento hemos perdido 100.000 euros y 80.000 euros de intereses. Casi el doble. Pero con una diferencia muy importante. En el primer caso hemos perdido dinero que era nuestro, teníamos 1 millón de euros que invertimos y perdimos el 10%. En el segundo caso teníamos 200.000 euros y al banco hay que devolverle 880.000 euros de los 900.000 que valían las acciones. Sólo recuperamos 20.000 euros. Es decir, las pérdidas son del 90%. ¡Las pérdidas también se multiplican con apalancamiento!

Y lo más grave, imaginemos que las acciones pasan a valer 800.000 euros. No sólo habríamos perdido todo, sino que no podríamos afrontar el pago de 80.000 euros al banco. Somos insolventes. En el caso de disponer del dinero nunca tendríamos problemas de insolvencia, pero ahora sí.

Y estos ejemplos que he puesto con acciones no tienen por qué ser especulativos en bolsa, era por simplificar. Puede ser a la hora de comprar una empresa para gestionarla o realizar una expansión de la empresa. Siempre que la inversión genere ingresos mayores que los intereses estaremos en la zona segura, con rentabilidades multiplicadas. Pero de lo contrario empiezan los problemas.

El apalancamiento se suele definir como la proporción entre capital propio y el crédito. Por ejemplo, antes estábamos en niveles de 1:4. Por cada euro de capital propio, el banco ponía 4. Lo cual es bastante razonable, ya que permite que una operación salga mal (pérdidas de un 25%) y el banco es capaz al menos de recuperar el capital prestado. Además, cierto apalancamiento es bueno, ya que abre las puertas a inversiones que de otra forma no podríamos tener acceso. Hay otras ventajas más sutiles que fueron comentadas en Pymes y Autónomos. Cuando los niveles de apalancamiento son más altos los riesgos son también mayores, y en los últimos años hemos aprendido (espero) mucho de esto, sobretodo en el mercado inmobiliario.

Lo he copiado de aquí.

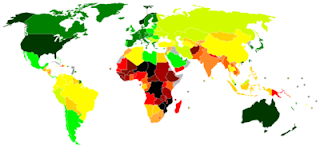

1º. Limitaciones del PIB e indicadores alternativos.

El uso del PIB per cápita como medida de bienestar es generalizado. Pero estas cifras deben ser observadas con cuidado, debido a las siguientes razones:

§ El PIB no contabiliza la totalidad de los bienes y servicios finales producidos en una economía. Muchas actividades no son declaradas al Estado y por tanto no consta su existencia. Es lo que se denomina la economía sumergida, que se estima en un 20 % de la economía, aunque, por su naturaleza, es difícil de precisar. En épocas de recesión económica la economía sumergida aumenta, acentuando la disminución del PIB.

§ El PIB tampoco mide el valor de las actividades en las que no se cambian bienes y servicios por dinero. Es el caso del trabajo doméstico, el trabajo voluntario y las operaciones de trueque, que no se contabilizan puesto que no pasan por el mercado, pero que si influyen en el bienestar de las personas.

§ No tiene en cuenta la depreciación del capital. Aquí se incluyen tanto maquinaria, fábricas, etc., como los recursos naturales. Por ejemplo, un país puede incrementar su PIB explotando en forma intensiva sus recursos naturales, pero el capital del país disminuirá, dejando para generaciones futuras menos capital disponible.

§ No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades productivas generan, por ejemplo, la contaminación ambiental. Un país que aumenta su producción de forma muy contaminante verá incrementado su PIB, pero también la contaminación, pero eso no se ve reflejado.

§ No tiene en cuenta la distribución de la renta. Un país con igual PIB per cápita que otro pero con una distribución más equitativa del mismo disfrutarán de un mayor bienestar, que no se ve reflejado en el PIB.

§ Actividades que afectan negativamente el bienestar pueden aumentar el PIB, como por ejemplo divorcios y crímenes.

§ Si el aumento del PIB es a costa de jornadas laborales más largas, puede perjudicar el bienestar de las personas, que tendrán estrés. Paradójicamente, no mtiene en cuenta el tiempo libre de que pueden disfrutar las personas, y los tratamientos de los psiquiatras para paliarlo aumentarán todavía más el PIB.

§ Ignora el endeudamiento externo. El PIB de un país aumentará si el gobierno o las empresas dentro del mismo piden préstamos en el extranjero, pero esto disminuirá el PIB en períodos futuros.

§ El PIB no mide la calidad de los bienes y servicios producidos. Las cifras del PIB son sólo eso, números, que no tienen en cuenta si lo que se produce son alimentos, libros, armas, venenos o cualquier otra cosa. Esto impide comparar la calidad de la producción entre distintas épocas.

Sin embargo, existen otros indicadores del bienestar de un país. Fundamentalmente, destacamos:

Este último índice fue propuesto por el rey de Bután, pequeño país del sur de Asia, entre la India y China, para defenderse de las críticas a la pobreza de su país.

Puedes leer un artículo sobre Bután aquí. O también ver este reportaje:

lunes, 5 de marzo de 2012

1º. Decrecimiento.

Hoy hemos visto en clase que uno de los objetivos de la macroeconomía es el crecimiento de la producción, y en esta crisis hemos comprobado la obsesión de los gobiernos por producir más y crecer más. Pero muchos teóricos han alertado sobre la inviabilidad de este modelo a largo plazo.

Una primera introducción al tema, en la Wikipedia.

Un enfoque cercano: Decrece Madrid.

Un blog con toda la información sobre decrecimiento.

Y para los que quieren practicar su inglés, Degrowthpedia.

Y por último, esta entrevista a Serge Latouche, que fue uno de los primeros que habló del decrecimiento:

domingo, 4 de marzo de 2012

2º. Organización científica del trabajo.

Un vídeo-resumen del Taylorismo utilizando imágenes de la película Tiempos Modernos:

Y un fragmento de la película:

Y si te animas a verla entera, la tienes aquí.

Y un fragmento de la película:

Y si te animas a verla entera, la tienes aquí.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)